Коммунизм = советская власть + электрификация всей страны

Коммунизм = советская власть + электрификация всей страны

Отсюда: электрификация = коммунизм – советская власть.

Из старого анекдота

Не кажется ли вам несколько странноватой «формула», приведенная в эпиграфе?

Думаете, что в реальности не найдется адекватных людей, способных серьезно принять такое?

Тогда загляните в учебники по психологии, и вы найдете столь же осмысленную, но значительно более статусную «формулу для расчета самооценки»:

Самооценка = Успех/Притязание[1]

Прочувствовали? Прониклись? Побаловались «подгонометрией» числителя под знаменатель? А теперь давайте проанализируем, как эта «формула» используется для манипуляций вашим сознанием.

Манипуляции на самооценке

В действительности существует несколько разных смыслов, скрывающихся под понятием "самооценка". Я предложу рассмотреть несколько смысловых уровней, или слоев.

Итак, под самооценкой понимают:

- Оценку человека самим себя (Я-оценка) без привлечения мнения дополнительных людей и оценки привходящих обстоятельств.

Это само-оценка в строгом смысле слова.

- Оценку того, как оценил бы ваши действия другой человек (группа людей), исходя из своих критериев.

Это оценка референтной группы. Людей, мнение которых для вас значимо.

- Оценку того, как человек должен был бы оценивать сам себя с точки зрения псевдо-объективного внешнего наблюдателя, составленного из социальных стереотипов [2].

Это так называемая интериоризированная социальная оценка.

Если использовать карточную метафору для иллюстрации этих слоев, получится следующее: первый тип самооценки – это ваше представление о тех картах, которые у вас реально есть на руках. Второй тип – это ваше представление о том, что игровой оппонент думает по поводу карт, которые у вас на руках. Третий слой – это ваши представления о том, что вы должны чувствовать и как себя вести для того, чтобы показать оппоненту, что на руках у вас определенные карты (обычно отличающиеся от реальных).

Именно на умении сознательно различать первый, второй и третий слой основано искусство карточного обмана (умение держать «лицо игрока в покер»). В той же степени это относится к искусству продаж и переговоров, искусству социального позиционирования («кидания понтов») и другим необходимым для жизни в обществе навыкам.

Например, когда человек разговаривает с начальником насчет повышения зарплаты, в его сознании есть несколько разных позиций:

- Свое представление относительно того, сколько он хотел бы получать в месяц

- Представление о том, что подумает о нем начальник, если услышит сумму притязаний

- Скорректированное представление о том, какую сумму называть в разговоре с начальником и под каким соусом все это преподносить (какую аргументацию привести).

«Низкая» «само»оценка означает в большинстве случаев разговорного словоупотребления такой вариант, при котором сам начальник (у которого в сознании, разумеется, выстраивается своя схема), оценивая, «на какую сумму» должен был бы оценить вклад в дело фирмы его сотрудник, приходит к выводу, что запросил бы больше. Но не делает этого.

Итого: самооценка-3 это очень удобный инструмент для манипуляций и управления вашим поведением со стороны других людей.

Или наоборот. В том случае, если вы отчетливо понимаете всю ее эфемерность и осознанно используете это.

Кто виноват? 1-2-3

Проследим истоки и динамику развития разных видов самооценки:

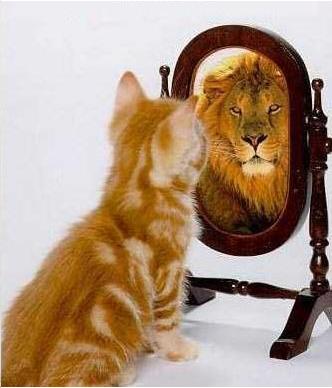

Самооценка-1 ("оценка от первого лица") возникает как честная попытка понять, кем вы являетесь на самом деле и как себя можно оценивать – попытка отражения себя и своих поступков. Зарождается она еще в детстве из утилитарных соображений – например, для того чтобы рассчитывать габариты своего тела и свободно проходить в дверные проемы, не задевая косяки. Да, на таком вот простом и сермяжном уровне. Потом, разумеется, постоянно детализируется и дополняется.

Социальная оценка (самооценка-2) в процессе развития личности образуется не для того, чтобы создать адекватное (как можно более точное) отражение себя и своих поступков[3] – а для того, чтобы эффективно взаимодействовать с окружающими, подстраиваясь под их ожидания. Например, когда мама говорит "ты такой молодец, что выучил этот стишок" самооценка-2 помогает поддерживать ощущение "я хороший" – и учить подобные стишки дальше. Мама в данном случае для ребенка безусловно является референтной персоной.

Чтобы добиваться значимых результатов в обществе, ожидания и оценки других людей нужно знать[4]. Или, по крайней мере, уметь делать адекватные и правдоподобные предположения по этому поводу.

А они серьезно зависимы от личности человека, дающего оценку – и иногда прямо противоречат друг другу. Разные люди (в некоторых случаях – даже один и тот же человек в разные моменты времени) дают разные оценки одним и тем же людям, вещам и поступкам, поскольку руководствуются разными критериями. В результате – соответствовать ожиданиям каждого логически невозможно[5].

Подрастая, человек начинает так трансформировать представление о себе (самооценку-1), чтобы изменяться в соответствии с применяемыми к нему окружающими критериями оценки (самооценкой-2): в школе с учителями он один, с одноклассниками – другой, дома с родителями – третий, с братьями – четвертый, с бабушкой и дедушкой – пятый. И это не просто ложь – он действительно ощущает и «честно» ведет себя совершенно по-разному в этих контекстах.

Для успешного осуществления этого головокружительного трюка надо уметь подстраивать представления о себе и своих возможностях под социальные ожидания.

Так и появляется самооценка-3.

А поскольку для социальной деятельности самооценка-1 на первый взгляд совсем не нужна, и только отвлекает от «дела», «воруя» время на «бесплодные» философские рассуждения в стиле "кто Я", человек часто вообще отбрасывает всякие попытки продвигаться в этом направлении за ненадобностью и начинает полагать, что самооценка-3 и есть его истинная самооценка.

Это – ловушка, в которую попадаются многие. Вот как она возникает:

Второй слой самооценки появляется от желания «быть хорошим», нравиться окружающим, соответствовать их ожиданиям. Затем человек, получая «поглаживания» в ответ на «правильное» поведение и жесткую обструкцию – в ответ на неправильное, постепенно становится заложником этой опосредованной другими людьми самооценки – поскольку в быту самооценка первого уровня не обсуждается, он начинает забывать о ее существовании. В итоге, человек, полагающий, что существует только «социальная самооценка», подсаживается на крючок соответствия мнениям окружающих – и начинает думать о себе, имея в виду только и исключительно взгляд со стороны другого. Большого Другого, так сказать. В этом случае он просто не может перестать «быть хорошим» для того, кто сейчас является для него представителем «референтной группы»[6], т.е. высшим экспертом и судьей его поступков.

Итак, следует различать два типа деятельности, связанной с самооценкой:

- Исследовательскую (глубоко личностную) попытку разобраться с тем, как можно оценивать себя, исходя из того, кем вы действительно являетесь. Такие искания всегда связаны с изысканиями, связанными с природой Я. Иначе (без осознания того, что такое ваше Я) непонятно, кем вы являетесь и что именно оценивать.

- Стратегию создания и выпячивания нужных ракурсов самопроявления, «разворачивания себя под правильным углом» (самооценку-3), заточенную под ваши представления о том, что подумали бы другие люди и как оценили бы вас, узнав о ваших мыслях и действиях (самооценку-2).

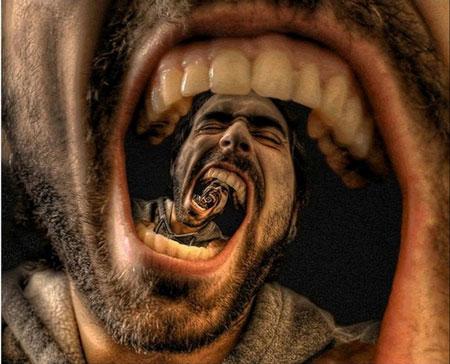

То, о чем обычно говорят психологи, упоминая о формуле «Самооценка=Успех/Притязание», это самооценка-3. И очень грустно бывает наблюдать за тем, как потенциально умные, красивые, сильные, творческие люди отождествляют себя с представлением своей референтной группы. Из-за этого часто страдают, чувствуют растерянность и неуверенность, забрасывают свои мечты в долгий ящик, подчиняя свои цели и действия мнению окружающих. К чему это приводит эта нисходящая спираль на каждом следующем витке? Апатия, деградация, перманентное разочарование, отчаяние и – смерть[7].

Находясь внутри этой спирали и подстраивая представление о себе под мнение окружающих, невозможно из нее выбраться.

Что делать?

Возникает достаточно неприятный парадокс: с одной стороны – для «успешной», эффективной коммуникации с другими людьми необходим 2 и – как следствие – 3 уровень[8]. С другой – его принятие и отождествление с ним делает человека зависимым от мнений и критериев оценки окружающих. В результате – он и не живет фактически, а существует, реализуя цели и задачи окружающих.

Возникает парадокс самооценки: если оставаться в пределах только 1 уровня, самооценка устойчива, поскольку зависит от самого человека (ее нельзя «раздергать» внешними воздействиями), но вряд ли позволяет эффективно взаимодействовать с окружающими; если вводить 2 уровень, самооценка становится неустойчивой, зато позволяет более эффективно взаимодействовать с другими людьми.

Со временем, поскольку самооценка-3 («что обо мне подумают») становится почти рефлекторным, автоматическим ментальным актом – и поскольку такая оценка вводит некоторую «псевдо-объективность», а вместе с ней – шкалу, человек начинает шкалировать всех и вся – и сопоставлять с собой[9]. Разумеется, поскольку на планете обитает свыше 7 млрд. людей, практически всегда можно найти кого-то, кто достиг в выбранном направлении больших успехов (больше зарабатывает, быстрее читает, берет больший вес в жиме лежа, имеет более высокий IQ – в зависимости от выбранной шкалы). Этот путь не ведет к повышению самооценки и удовлетворенностью жизнью. Этот путь ведет в тупик бесконечной «фаллометрии» – бессмысленной и беспощадной.

***

Как выйти из этой ситуации? Как совместить устойчивость и эффективность?

Выход есть, и он исключительно прост:

Надо осознать, что самооценка-1 не равна самооценке-3. Эти понятия отличаются так же, как еда и меню, которое его «описывает». Во-первых, там бывает много неправды, а во-вторых – вы же не будете есть меню? Чувствуете разницу?

Дело в том, что человеческое Я – это не его атрибуты (не то, что может ему принадлежать).

Есть Я, а есть то, что ему принадлежит – или не принадлежит.

Итак, если быть корректным:

Твое Я – это не твои поступки

Твое Я – это не твое прошлое

Твое Я – это не твои чувства

Твое Я – это не твои деньги

Твое Я – это не одежда, которую ты носишь

Твое Я – это не машина, которую ты водишь

Твое Я – это не отношение к тебе окружающих

Твое Я – это не образ, сложившийся в сознании другого.

Люди многое могут сказать относительно твоих машин, действий и одежды. Но вот почти единственное, что посторонний человек с достоверностью может сказать о тебе самом:

Твое Я – это твое Я

А раз так, могу сообщить кое-что еще – в качестве вывода:

Вот она, фундаментельная «формула» самооценки. Бери ее на вооружение – и действуй.

Используй в своих целях – и уже после первых шагов ты можешь удивиться результатам.

Слово «произвольна» – означает, что нет и не может быть никакой математической «формулы» для описания того, что есть твое Я. Значит, нет никакой «формулы» для определения твоей самооценки. Обрати внимание – Твоей самооценки. Она ни от чего не зависит! Кроме твоего представления о том, от чего она должна зависеть. Если ты сочтешь, что зависишь от оценок окружающих – ты действительно будешь зависеть от них. Это и есть ловушка. Чтобы выйти из нее, просто растождестви Свое представление о себе и те отрывочные, косвенные, бедные сведения, которыми располагают о тебе окружающие. Помни: меню это не еда, которое им описывается. Попытки отображения твоего Я другими подобны попытке описать словами вкус ни разу не попробованного еще блюда.

И действительно – твое Я невозможно описать в словах. Значит, другие люди ничего конкретного не могут знать об этом предмете. Максимум того, о чем они могут иметь представление – это свое Я. Вот и оставь им их представление о себе.

Просто осознай, что такое твое Я само по себе, без оценок окружающих – и утвердись в этом.

***

Это не означает, что надо помещать себя в условия социальной изоляции – и отправляться медитировать на необитаемый остров. Это не означает, что не надо выстраивать самооценку-3 вообще: это означает, что можно легко играть в игры жизни (статус, карьера, власть), не связывая их напрямую со своим Я – это создает спокойное и уверенное состояние и делает внутренне независимым, гарантируя спокойное отношение к выигрышам и проигрышах в этих играх.

А. С. Безмолитвенный © 2009

Обсудить статью можно здесь

Размещение статьи на других ресурсах возможно. С обязательной ссылкой на www.bezmolit.tv

[1] Эту «формулу» присваивают У. Джеймсу. Есть серьезные сомнения относительно того, что Джеймс имел в виду именно то, что ему приписывает академическая молва, но в данной статье мне это совершенно не важно.

[2] В народе данная установка обычно выражается словами «и кто я после этого?»

[3] Просто потому, что на момент возникновения необходимости «подстраиваться под социум» (а это раннее детство), человек не знает, что такое его Я – он просто не знает, что именно и как именно ему оценивать.

[4] Иначе невозможно будет им соответствовать.

[5] На эту тему вспоминается старая притча:

Отец со своим сыном и ослом в полуденную жару путешествовал по пыльным переулкам Кешана. Отец сидел верхом на осле, а сын вел его за уздечку. «Бедный мальчик, — сказал прохожий, — его маленькие ножки едва поспевают за ослом. Как ты можешь лениво восседать на осле, когда видишь, что мальчишка совсем выбился из сил?» Отец принял его слова близко к сердцу. Когда они завернули за угол, он слез с осла и велел сыну сесть на него. Очень скоро повстречался им другой человек. Громким голосом он сказал: «Как не стыдно! Малый сидит верхом на осле, как султан, а его бедный старый отец бежит следом». Мальчик очень огорчился от этих слов и попросил отца сесть на осла позади него. «Люди добрые, видали вы что-либо подобное? — заголосила женщина под чадрой. — Так мучить животное! У бедного осла уже провисла спина, а старый и молодой бездельники восседают на нем, будто он диван, бедное существо!» Не говоря ни слова отец и сын, посрамленные, слезли с осла. Едва они сделали несколько шагов, как встретившийся им человек стал насмехаться над ними: «Чего это ваш осел ничего не делает, не приносит никакой пользы и даже не везет кого-нибудь из вас на себе?» Отец сунул ослу полную пригоршню соломы и положил руку на плечо сына. «Что бы мы ни делали, — сказал он, — обязательно найдется кто-то, кто с нами будет не согласен. Я думаю, мы сами должны решать, что нам надо делать».

[6] Референтная группа – это социальная группа, которая служит для индивида своеобразным стандартом, системой отсчета для себя и других, а также источником формирования социальных норм и ценностных ориентаций.

[7] Вспомните случаи, когда разорившиеся банкиры выбрасывались из окон своих офисов. Как вы думаете, человек со «здоровой», не смешанной с мнением окружающих, самооценкой стал бы так поступать?

[8]Вспомните, каково вам было общаться с человеком (например, с начальником), который вообще никак не реагирует на ваше мнение – игнорирует его и не желает с ним считаться? Хотите быть таким же? Если не будет 2 уровня самооценки – так вас и будут воспринимать окружающие.