Каждый, кто пробовал выстоять в этом непростом противостоянии, знает – борьба с ленью особенно сложна. Потому что противник в некотором смысле невидим и поэтому почти непобедим. Удары постоянно приходятся по пустоте. Ведь лень – это не просто нежелание что-либо делать. Это совокупность разнородных психических проявлений. Под «ленью» люди имеют в виду разные вещи.

Каждый, кто пробовал выстоять в этом непростом противостоянии, знает – борьба с ленью особенно сложна. Потому что противник в некотором смысле невидим и поэтому почти непобедим. Удары постоянно приходятся по пустоте. Ведь лень – это не просто нежелание что-либо делать. Это совокупность разнородных психических проявлений. Под «ленью» люди имеют в виду разные вещи.

Давайте в этом разбираться.

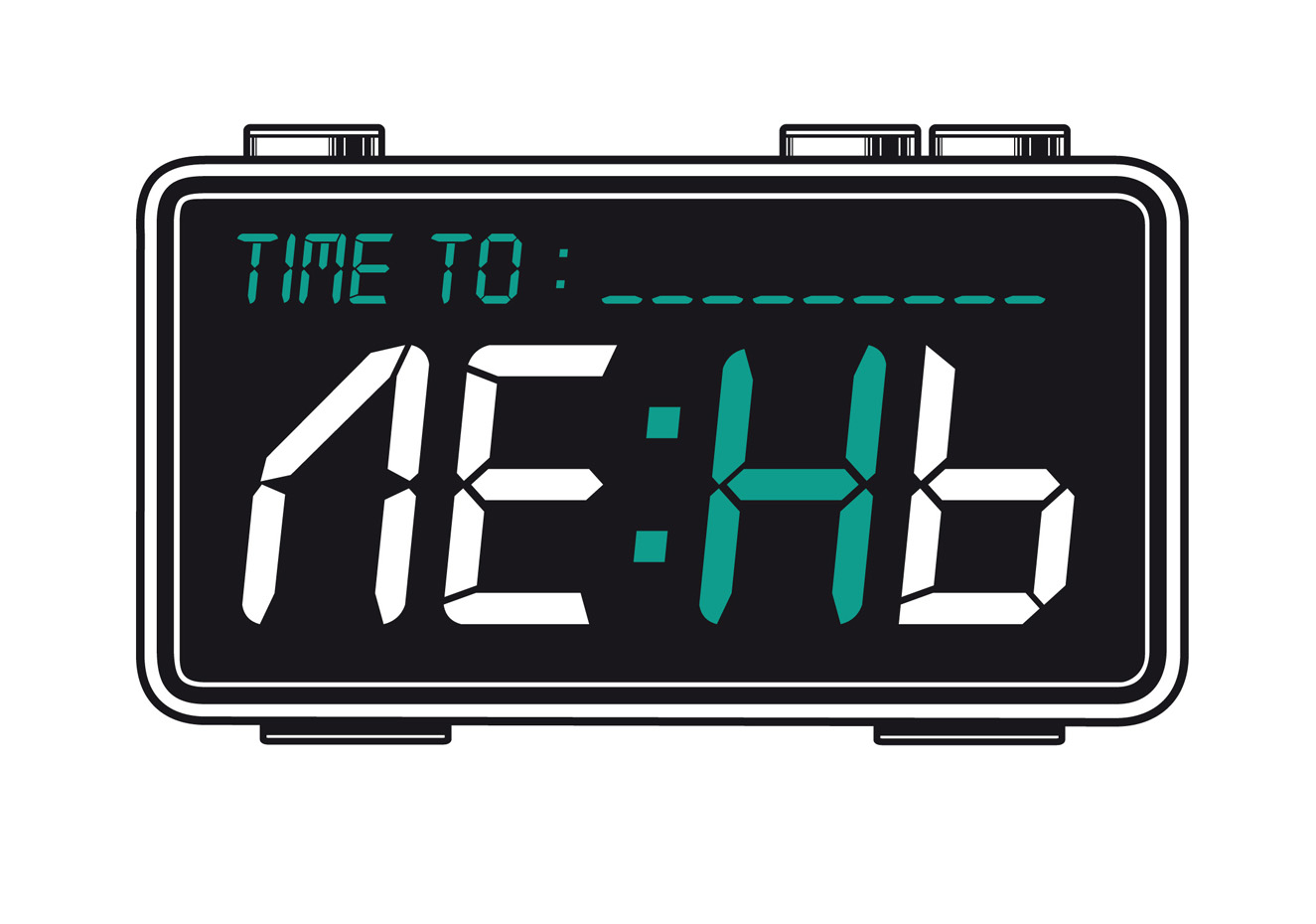

Эта многогранная лень

- Во-первых, бывает лень как эмоционально-физиологическое состояние. Ее характеристики: общая вялость организма, апатия, низкий эмоциональный тонус. Бывает от банальных физиологических причин, таких, как недосыпание, недостаток определенных веществ в крови, болезни и т.д.

Работать с этим состоянием нужно также на физиологическом или химическом уровне (фитнес, пробежка, ванная, массаж, лекарства, витамин Д от солнечных лучей). Физиологическим причинам лени и способам их устранения посвящено большое количество публикаций. Отсылаю заинтересованного читателя к ним – и не буду уделять им много места в рамках данной статьи.

- Во-вторых, лень как прокрастинация (промедление, откладывание в долгий ящик).

Прокрастинация бывает у вполне здоровых физически и эмоционально людей и возникает из-за противоречия в мотивах (бессознательных паттернах), определяющих действия.

Например, Вася дает себе клятвенное обещание ходить в спортзал как минимум 2 раза в неделю, начиная с понедельника. Для этого он покупает годовой абонемент в фитнес и новую спортивную форму. Наступает понедельник. После работы Вася приходит домой и, повинуясь привычному автоматизму, садится на диван перед телевизором, щелкая пультом и запуская руку в пакетик чипсов. Через некоторое время взгляд его падает на заботливо сложенную в углу форму – и мысли принимают следующий оборот:

С одной стороны, та субличность Васи, которую условно можно назвать «проективной», настойчиво призывает его к тому, чтобы титаническим усилием приподняться с дивана, собраться и пойти в спортзал. Для этого в воображении крупными штрихами рисуется образ «супер-Васи», с кубиками на прессе и в окружении белозубых красоток. Как минимум двух.

С другой стороны – субличность, для которой принципиально важным ориентиром является поддержание привычного уровня комфорта, продолжает оставлять его тело на месте, давая сигнал мышцам руки продолжать деятельность по освоению пакетика чипсов.

И наконец – с третьей, субличность, которую условно можно назвать «контролер», фиксирует величину расхождения между желаемым и действительным, запуская в сознание Васи внутренний диалог примерно такого содержания: «ну что же ты, безвольное животное, не можешь даже такой ерунды сделать? Ты неудачник, продолжай жиреть дальше, диванная свинья».

В результате противонаправленного действия трех этих векторов образуется лень как явление.

Давайте зададимся вопросом: ленится ли Вася в том случае, если хочет смотреть телевизор и есть чипсы – и победоносно реализует это?

Ответ – нет. Он на пути к достижению цели.

Ленится он только в том случае, если хочет (на уровне деклараций, истекающих от «проективной» субличности) одного – а реально делает другое. Более того, требуется еще и третья инстанция – внутренний наблюдатель (контролер), который необходим для фиксации этого расхождения в сознании Васи.

Только при таком наборе условий возникает лень как прокрастинация.

Согласитесь, лень – это достаточно сложный ментальный паттерн, который имеет свою непростую внутреннюю структуру. Необходимо «копнуть» еще глубже, разобрав эту структуру на запчасти, – без этого не понять, как победить данное явление.

Клиповое мышление лени

Итак, ядро проблемы лени – в самой стратегии организации мыслей, которая закрепилась на текущий момент в психологи под названием «клипового мышления».

Суть проблем клипового мышления в том, что объем активного внимания человека сокращается настолько, что делает невозможным простейшее целерациональное поведение.

Итак, по порядку:

Целерациональное поведение осуществляется по определенной модели.

В начале человек планирует сделать нечто, задавая план этого (например, визуальный образ), затем ему требуется выполнять конкретные действия, удерживая представленный план в процессе их реализации (сверяя с той частью образа, которой они должны соответствовать).

Этот план может быть более или менее детальным, но если он вообще не будет удерживаться в психике в ходе реализации действия – цель просто не будет достигнута.

Создание и удержание плана может происходить разными способами (образами, структурами, даже с помощью внутреннего проговора). Важно именно то, что «рамочная» структура должна сохраняться (удерживаться) до конца реализации намеченного дела.

Например, у меня появилось желание выпить кофе. Для этого я должен подняться, пройти на кухню, вскипятить воды, дождаться окончания этого процесса, насыпать (скажем, растворимый) кофе в чашку, залить водой, насыпать сахар, размешать и отнести обратно в комнату.

Казалось бы, простейшие, полуавтоматические действия. Но для их реализации требуется иметь рамочный образ, который будет направлять и выстраивать каждое из них, приводя к успешной реализации намерения.

Можно сказать, что в каждую единицу времени у нас в бессознательном содержится несколько таких рамочных образов, вложенных друг в друга как матрешки. Образ того, как насыпать и размешивать сахар ложечкой, находится внутри образа того, как готовить кофе. Именно они и обеспечивают единство и целерациональность поведения.

Что будет, если это единство ничем не обеспечивать? Поведение просто перестанет быть цельным, монолитным, направленным на реализацию одной цели – и станет разрозненным, спорадичным, составленным из множества мелких, относительно автоматизированных, не связанных друг с другом дел.

При клиповом мышлении именно это и происходит – механизм психической адаптации внедряет и запускает на автопилот режим мультизадачности, когда переключения между сферами интереса происходят в бессознательном режиме, независимо от желания человека.

В этом настоящая – глубинная – причина лени как прокрастинации, поэтому, вместо того, чтобы действовать по плану, люди сидят вконтакте, смотрят сериалы по телевизору, едят бутерброды и т.д.

Итак, ясно, что для преодоления такого типа лени достаточно просто удерживать в сознании образ цели – или воссоздавать его, если он потерян.

Чтобы внедрить это в практику, требуется следовать всего двум принципам:

- Принципу фиксации планов

- и принципу безотлагательности действия.

Но следовать четко.

Принцип фиксации планов

В соответствии с изложенным в идеологии GTD принципом, если не удается надолго зафиксировать план на бэкграунде бессознательного, можно вынести его на внешний носитель. Например, на экран своего мобильника.

Начинайте строить планы, которые фиксируются в календаре электронного устройства со звуковым напоминанием – пускай даже отдельные шаги этих планов будут разделены интервалом всего 15 минут.

Через некоторое время (обычно менее месяца) подобной «жизни по плану» психика автоматизирует необходимость сверяться с планом, поступающим через сознание – и вытеснит тем самым старые автоматизмы лени.

Если же закрепить в сознании весь план у вас все равно не получается – ни с электронными устройствами, ни без них, есть удивительный по своей эффективности совет – просто встаньте и стойте до тех пор, пока не будет понятно, что именно делать.

Важно, что при этом вы не лежите и не сидите – именно стоите. Просто стоять столбиком довольно бессмысленно, причем, как с точки зрения сознания, так и с точки зрения бессознательного. Это глупо и невыживательно.

Вскоре (обычно уже через несколько секунд) вы начнете ощущать, что готовы продолжать работу. Субъективно это воспринимается, как некоторое прояснение в голове, открывающее вам, что именно делать дальше. Берете и делаете. Безотлагательно.

Принцип безотлагательности действия

Пример: вы лежите в постели утром. Время раннее. Еще хочется спать. Состояние – не очень. Неожиданно вы вспоминаете о небольшом, но важном деле, которое вас ждет.

Перед вами выбор: полежать еще немного, собраться с силами или встать и сделать немедленно, несмотря на сонное состояние. Что выберете?

Единственный правильный ответ: встать и сделать. Сразу.

Наверное, в голове у вас сейчас отговорки, мысли на тему того, какие есть исключения и значимые эмоциональные факторы. Выбрось их. Именно они ответственны за промедление и бесконечное откладывание в жизни.

Если вы занимаетесь творческой деятельностью, где нет четкого плана и не всегда понятен весь план целиком, просто совершите ближайшее действие. Не нужно представлять весь объём работы. Если первый шаг – открыть документ в Офисе, открывайте его, даже если понятия не имеете, что будет дальше. После того как откроете, психика разгрузится достаточно, чтобы перейти к обработке следующих шагов.

Имейте в виду – эти советы особенно значимы для людей творческих. Во-первых, они достаточно сложны, чтобы просто быть не понятыми не-творческими, а во-вторых, чем больше творчества в вашей жизни, тем больше опасность лени. Творчество – это изменение способа восприятия и мышления, которым вы живете здесь и сейчас. Не может быть «отложенного творчества».

Всегда помните об этом – и удачи вам в победе над собой.

© А. С. Безмолитвенный, 2014

Размещение статьи на других ресурсах возможно. С обязательной ссылкой на www.bezmolit.tv